| Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества | |

|---|---|

| Другие названия | Детская атаксия с гипомиелинизацией центральной нервной системы, лейкодистрофия исчезающего белого вещества, лейкоэнцефалопатия Кри , лейкодистрофия исчезающего белого вещества с недостаточностью яичников, в том числе, миелинопатия центральная диффузная |

| |

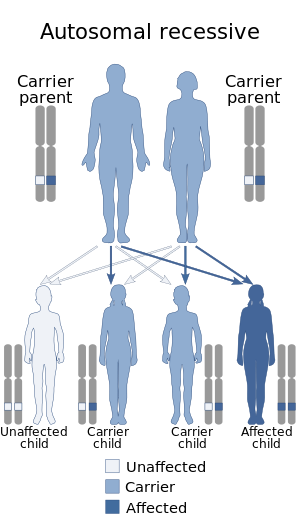

| Это состояние наследуется по аутосомно-рецессивному типу. | |

Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества ( болезнь VWM ) - аутосомно-рецессивное неврологическое заболевание. Причиной заболевания являются мутации в любом из 5 генов, кодирующих субъединицы фактора инициации трансляции eIF2B : EIF2B1 , EIF2B2 , EIF2B3 , EIF2B4 или EIF2B5 . Заболевание принадлежит к семейству состояний, называемых лейкодистрофиями .

Симптомы и признаки [ править ]

Начало обычно происходит в детстве, однако были обнаружены случаи и у взрослых. Обычно врачи ищут симптомы у детей. Симптомы включают мозжечковую атаксию, спастичность , атрофию зрительного нерва , эпилепсию , [1] потерю двигательных функций, раздражительность, рвоту, кому [2] и даже лихорадку, связанную с VWM. [3] Неврологические расстройства и симптомы, возникающие при БВ, не специфичны для разных стран; они одинаковы во всем мире. [4] Неврологические отклонения не всегда могут присутствовать у тех, кто начинает проявляться во взрослом возрасте. Симптомы обычно появляются у маленьких детей или младенцев, которые ранее развивались довольно нормально. [цитата необходима ]

Причины [ править ]

VWM - лейкодистрофия с уникальными биохимическими отклонениями. [3] Уникальной характеристикой VWM является то, что только олигодендроциты и астроциты подвергаются отрицательному воздействию, в то время как другие глиальные клетки и нейроны, по-видимому, не затрагиваются. Это центральный вопрос VWM. Настоящие причины такого поведения неизвестны, поскольку клетки находятся в головном мозге и редко изучаются. Однако есть теория, которая общепринята большинством специалистов в данной области. Основной характеристикой этих клеток является то, что они синтезируют много белков. Эти клетки производят большое количество белков из небольшого количества предшественников и поэтому постоянно работают и испытывают умеренный стресс. Итак, с мутациейв eIF2B происходит небольшое увеличение количества стресса, с которым эти клетки сталкиваются, что делает их более восприимчивыми к сбоям из-за стресса. [4] Большое количество олигодендроцитов, которые проявляют апоптотические характеристики и экспрессируют апоптотические белки, предполагает снижение количества клеток на ранних стадиях заболевания. [1] Преждевременная недостаточность яичников также связана с уменьшением белого вещества. Однако путем интенсивного обследования было установлено, что даже если у человека преждевременная недостаточность яичников, у нее не обязательно есть VWM. [5]

Роль eIF2B [ править ]

eIF2B представляет собой фактор обмена гуаниновых нуклеотидов для eIF2 и состоит из 5 субъединиц. Самая большая субъединица, eIF2B5, содержит наибольшее количество мутаций VWM. eIF2B представляет собой комплекс, который очень вовлечен в регуляцию трансляции мРНК в белки. [6] eIF2B необходим для обмена гуанозиндифосфата (GDP) на гуанозин-5'-трифосфат (GTP) в инициации трансляции через eIF2, поскольку eIF2 регенерируется посредством этого обмена. Снижение активности eIF2B коррелировало с началом VWM. [7] Общим фактором среди пациентов с VWM являются мутации в пяти субъединицах eIF2B (21 обнаружена к настоящему времени), [6]выражен у более чем 60% пациентов. Эти мутации приводят к снижению активности eIF2B. Наиболее распространенной мутацией является R113H, которая представляет собой мутацию гистидина в аргинин . Гомозиготная форма мутации - наименее тяжелая форма. [4] Эта мутация также была зарегистрирована у грызунов, но они не приобретают VWM, в отличие от людей. [6] Другой распространенной мутацией является G584A, обнаруженная в субъединице eIF2B5. [8] Также была обнаружена корреляция со стрессом, поскольку eIF2B играет центральную роль в управлении стрессом - он важен для подавления синтеза белка в различных стрессовых условиях - а пациенты с VWM очень чувствительны к стрессу. [7] Белок eIF2B существует во всех клетках, и если этот белок уменьшится в достаточной степени, на клетку будет оказано отрицательное воздействие, а если он уменьшится до нуля, клетка погибнет. В пораженных клетках белок снижается примерно до 50%, что приемлемо для функциональности большинства клеток, но не для глиальных клеток, поскольку они постоянно синтезируют большое количество белков и нуждаются в максимально возможном количестве функционирующих белков внутри них. Это снизит базовый уровень стресса, с которым может справиться клетка, и, таким образом, в стрессовой среде это окажет пагубное воздействие на эти клетки. [4] Мутации в трех субъединицах eIF2B (2,4, и 5) наблюдались как при VWM, так и при преждевременной недостаточности яичников. [5] Североамериканские криВ популяции также обнаружена характерная мутация R195H, которая может приводить к VWM. [6] У всех пациентов, которые были изучены, присутствует только одна мутация в гене, из-за чего eIF2B остается активным, что приводит к VWM. Если бы произошли две мутации, то организм остановил бы активность eIF2B. [9]

Невропатология [ править ]

После вскрытия был задокументирован полный эффект VWM. Серое вещество остается нормальным по всем характеристикам, в то время как белое вещество меняет текстуру, становясь мягким и студенистым. Редкость белого вещества видна с помощью световой микроскопии и небольшого количества аксонов.и U-волокна, которые были затронуты, также можно увидеть. Также заметны многочисленные небольшие полости в белом веществе. Ключевой характеристикой, которая отличает VWM от других лейкодистрофий, является наличие пенистых олигодендроцитов. Эти пенистые олигодендроциты, как правило, имеют увеличенные цитоплазматические структуры, большее количество нерегулярных митохондрий и более высокую скорость апоптоза. Астроциты неправильной формы с фибрильными инфекциями широко распространены в капиллярах головного мозга. Как ни странно, астроциты поражаются больше, чем олигодендроциты; наблюдается даже сокращение числа предшественников астроцитов, но аксоны остаются относительно невредимыми. [10]

Диагноз [ править ]

Большинство диагнозов ставится в первые годы жизни от 2 до 6 лет. [2] Были случаи, когда начало и диагностика имели место в позднем взрослом возрасте. Те, у кого начало заболевания в это время, имеют другие признаки, в частности отсутствие когнитивного ухудшения. В целом, выявление взрослых форм VWM затруднено, поскольку МРТ не была распространенным инструментом, когда они были диагностированы. [3] Общие признаки, на которые следует обратить внимание, включают хроническое прогрессирующее неврологическое ухудшение с мозжечковой атаксией, спастичность, снижение умственного развития, снижение зрения, легкую эпилепсию, тремор рук, затруднение жевания и глотания пищи, быстрое ухудшение состояния и фибрильные инфекции после травмы головы или испуга, потеря двигательных функций, раздражительность, изменения поведения, рвота и даже кома. Те, кто впадают в кому, если они все же выходят, обычно умирают в течение нескольких лет. [2] Диагноз может быть затруднен, если врач не сделает МРТ. [4]

Отчет о клиническом случае по диагностике VWM у взрослых [ править ]

Этот человек был обследован в возрасте 32 лет, но он заявил, что начал замечать различия за 5 лет до этого. Он заметил сексуальную импотенцию, социальную изоляцию, необъяснимую агрессию и грусть, потерю мотивации, инертный смех, слуховые галлюцинации, вставку мыслей , заблуждения и императивные комментарии. У него были очень минимальные физические нарушения, обычно наблюдаемые у детей. Однако его МРТ показала характерные признаки болезни VWM. [11]

МРТ [ править ]

МРТ пациентов с VWM показывает четко выраженную лейкодистрофию. Эти МРТ показывают изменение интенсивности сигнала белого вещества в головном мозге. Также видны последовательности восстановления и дыры в белом веществе. [4] Со временем МРТ отлично показывает разрежение и кистозную дегенерацию белого вещества, поскольку оно замещается жидкостью. Чтобы показать это изменение, отображение белого вещества в виде высокого сигнала (взвешенного по T2), плотности протонов и восстановления инверсии с ослаблением жидкостиИзображения (FLAIR) - лучший подход. Т2-взвешенные изображения также отображают спинномозговую жидкость и разреженное / кистозное белое вещество. Чтобы просмотреть оставшуюся ткань и получить представление о нанесенном повреждении (также полезно для определения скорости разрушения) (взвешенное по T1), плотность протонов и изображения FLAIR идеально подходят, поскольку они показывают паттерны излучающих полос в дегенерирующем белом веществе. Недостатком изображений МРТ является их неэффективность и сложность интерпретации у младенцев, поскольку мозг еще не полностью развит. Хотя некоторые закономерности и признаки могут быть видны, окончательный диагноз по-прежнему трудно диагностировать. Это часто приводит к неправильному диагнозу у младенцев, особенно если результаты МРТ неоднозначны или из-за высокого содержания воды в мозгу младенцев. Самый простой способ решить эту проблему - это сделать контрольную МРТ в следующие недели.Потенциально похожий вид МРТ с аномалиями белого вещества и кистозными изменениями может наблюдаться у некоторых пациентов с гипомеланозом Ито, некоторыми формами болезни Лоу (окулоцереброчечниковой) или некоторыми мукополисахаридозами.[2]

Распространенный ошибочный диагноз [ править ]

Часто при VWM незнание болезни вызывает неправильный диагноз среди врачей. Поскольку VWM является членом большой группы синдромов лейкодистрофии, его часто ошибочно принимают за другой тип, такой как метахроматическая лейкодистрофия. Чаще всего это просто классифицируют как неспецифическую лейкодистрофию. [4] Характеристики мозга при вскрытии часто очень похожи на атипичный диффузный склероз , например, наличие фибриллярных астроцитов и скудных суданофильных липидов. [2] Болезнь VWM, начавшаяся у взрослых, может проявляться психозом, и ее трудно отличить от шизофрении . [11] Распространенные ошибочные диагнозы из-за неправильной интерпретации МРТ включают асфиксию , врожденные инфекции, нарушения обмена веществ . [2]

Рассеянный склероз часто является ошибочным диагнозом, но только у детей из-за его неврологических характеристик, проявления в раннем возрасте и аномалий МРТ. [1] Однако между этими двумя заболеваниями есть много различий. В глиальные клетки экспрессируют потерю миелина. Эта потеря миелина отличается от таковой при других заболеваниях, при которых возникает гипомиелинизация. При VWM клетки никогда не производят нормальное количество, тогда как при таких заболеваниях, как MS, нормальное количество клеток ухудшается. Кроме того, при рассеянном склерозе демиелинизация возникает из-за воспаления , чего нельзя сказать о VWM. [4] Клеточные различия включают меньшее проникновение макрофагов и микроглии., а также отсутствие Т-клеток и В-клеток в VWM. [1] Наконец, пациенты с РС имеют широко распространенную демиелинизацию, но пациенты с VWM выражают демиелинизацию только в определенной области. [4]

Некоторые атипичные формы рассеянного склероза ( рассеянный склероз с полостными поражениями ) может быть особенно трудно дифференцировать, но есть некоторые подсказки в МРТ, которые могут помочь. [12]

Лечение [ править ]

Не существует лечения, только меры предосторожности, которые можно предпринять, главным образом, для уменьшения травм головы и избежания физиологического стресса . [2] Было показано, что мелатонин придает цитопротекторные свойства глиальным клеткам, подверженным стрессовым воздействиям, таким как эксайтотоксичность и окислительный стресс . Эти стрессоры могут быть вредными для клеток с генетически сниженной активностью белка eIF2B. Однако исследования, связывающие эти идеи, пока не проводились. [4]

Эпидемиология [ править ]

Были проведены обширные патологические и биохимические тесты, однако причина была обнаружена путем изучения небольшой популяции, в которой были обнаружены мутации в гене eIF2B . [10] Эффективных системных исследований для определения заболеваемости во всем мире не проводилось, но, судя по проведенным до сих пор исследованиям, эта заболеваемость более распространена среди белого населения. [2] Похоже, что на Ближнем Востоке у БВМ меньше случаев, а в Турции еще не зарегистрировано ни одного случая. Его распространенность ограничена способностью врача идентифицировать заболевание. [4] По состоянию на 2006 год более 200 человек были идентифицированы с VWM, многим из которых изначально был поставлен диагноз неклассифицированной лейкодистрофии. [10]

История [ править ]

Впервые это заболевание было зарегистрировано в 1962 году, когда Эйкл изучал 36-летнюю женщину. Ее первые симптомы, затруднения походки и вторичная аменорея , появились, когда ей был 31 год. На протяжении всей своей жизни она переживала хронические эпизоды с обширным ухудшением состояния мозга в результате незначительной физической травмы. После смерти было проведено вскрытие, на котором в белом веществе головного мозга были обнаружены рассредоточенные кистозные области. Эти области были окружены плотной сеткой олигодендроцитов, в которой были обнаружены только слабые фибриллярные астроциты и скудные суданофильные липиды . [2]

С годами было зарегистрировано больше сообщений о похожих пациентах со схожими симптомами; однако никто не классифицировал все счета как одну и ту же болезнь. Только в 1993-94 гг. Д-р Ханефельд и д-р Шиффманн и их коллеги определили болезнь как прогрессирующую лейкоэнцефалопатию с началом в детстве . Они определили, что это аутосомно-рецессивное заболевание. Они тоже увидели, что травма головы была спусковым крючком для начала VWM. Ключевым фактором, который позволил им связать этих пациентов вместе, были результаты магнитно-резонансной спектроскопии, в которой нормальные сигналы белого вещества исчезли и часто заменялись резонансами, указывающими на лактат и глюкозу . Они определили, что причиной была гипомиелинизация. в 1997-98 гг.Марджо С. ван дер Кнаап и его коллеги наблюдали те же характеристики у другой группы пациентов, но у этих пациентов также наблюдались лихорадочные инфекции. Доктор ван дер Кнаап использовал МРТ, а также магнитно-резонансную спектроскопию и определил, что продолжающаяся кистозная дегенерация белого вещества головного мозга [2] и разрежение вещества [7] больше описывают болезнь, чем гипомиелинизацию, и предложил название «исчезающее белое вещество». . [2] Другое общепринятое название - детская атаксия с центральной гипомиелинизацией (CACH), предложенное доктором Шиффманном в 1994 году. [7]

См. Также [ править ]

- Фонд Стенниса

- КАДАСИЛ (церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией)

- Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия

- Метахроматическая лейкодистрофия

- общие лейкоэнцефалопатии

Ссылки [ править ]

- ^ a b c d Kuhlmann, T .; Lassmann, H .; Брук, В. (2008). «Диагностика воспалительной демиелинизации на биоптатах: практический подход» . Acta Neuropathol . 115 (3): 275–287. DOI : 10.1007 / s00401-007-0320-8 . PMC 2668559 . PMID 18175128 .

- ^ Б с д е е г ч я J к ван - дер - Knaap, МС; Пронк, JC; Шепер, GC (2006). «Исчезающая болезнь белого вещества». Ланцетная неврология . 5 (5): 413–423. DOI : 10.1016 / S1474-4422 (06) 70440-9 . PMID 16632312 . S2CID 44301370 .

- ^ a b c Baumann, N .; Терпин, JC (2000). «Взрослые лейкодистрофии». Журнал неврологии . 247 (10): 751–9. DOI : 10.1007 / s004150070088 . PMID 11127529 . S2CID 6817046 .

- ^ a b c d e f g h i j k Доктор Рафаэль Шиффманн (директор Исследовательского института Бэйлора в Далласе, Техас). Телефонное интервью 2008-11-08.

- ^ а б Госвами, Д .; Конвей, GS (2005). «Преждевременная недостаточность яичников». Обновление репродукции человека . 11 (4): 391–410. DOI : 10.1093 / humupd / dmi012 . PMID 15919682 . S2CID 23396413 .

- ^ a b c d Abbott, CM; Гордый, CG (2004). «Факторы трансляции: в болезни и в здоровье». Направления биохимических наук . 29 (1): 25–31. DOI : 10.1016 / j.tibs.2003.11.006 . PMID 14729329 .

- ^ а б в г Пронк, JC; ван Колленбург, В .; Scheper, GC; ван дер Кнаап, MS (2006). «Болезнь исчезающего белого вещества: обзор с акцентом на его генетику». Обзоры исследований умственной отсталости и нарушений развития . 12 (2): 123–8. DOI : 10.1002 / mrdd.20104 . PMID 16807905 .

- ^ Лаберж, AM .; Michaud, J .; Richter, A .; Lambert, M .; Brais, B .; Митчелл Г.А. (2005). «История популяции и ее влияние на медицинскую генетику в Квебеке». Клиническая генетика . 68 (4): 287–301. DOI : 10.1111 / j.1399-0004.2005.00497.x . PMID 16143014 . S2CID 26368522 .

- ^ Шепер, GC; Гордый, CG; ван дер Кнаап, MS (2006). «Неправильная инициация трансляции вызывает исчезновение белого вещества головного мозга». Тенденции в молекулярной медицине . 12 (4): 159–166. DOI : 10.1016 / j.molmed.2006.02.006 . PMID 16545608 .

- ^ a b c Schiffmann, R .; Элрой-Стейн, О. (2006). «Детская атаксия с гипомиелинизацией ЦНС / болезнью исчезающего белого вещества - распространенная лейкодистрофия, вызванная ненормальным контролем синтеза белка» . Молекулярная генетика и метаболизм . 88 (1): 7–15. DOI : 10.1016 / j.ymgme.2005.10.019 . PMID 16378743 .

- ^ a b Денье С, Оргибет А, Роффи Ф, Жувент Э, Буль С, Ниль Ф, Беспфлуг-Танги О, Саид Дж, Дюкре D (2007). «Лейкоэнцефалопатия исчезающего белого вещества у взрослых, проявляющаяся как психоз». Неврология . 68 (18): 1538–9. DOI : 10.1212 / 01.wnl.0000260701.76868.44 . PMID 17470759 . S2CID 28752485 .

- ^ Ayrignac et al. Магнитно-резонансная томография головного мозга помогает дифференцировать атипичный рассеянный склероз с полостными поражениями и исчезающим заболеванием белого вещества, Европейский журнал неврологии, том 23, выпуск 6, 4 января 2016 г., doi = https://doi.org/10.1111/ene.12931

Внешние ссылки [ править ]

- «Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества» . Нейрография . 2 (1). Март 2012 г.

| Классификация | D

|

|---|---|

| Внешние ресурсы |

|