Процедурная память

Процедурная память — это тип имплицитной памяти ( бессознательной , долговременной памяти), которая помогает выполнять определенные типы задач без сознательного осознания этого предыдущего опыта .

Процедурная память направляет процессы, которые мы выполняем, и чаще всего находится ниже уровня сознательного осознания. При необходимости процедурные воспоминания автоматически извлекаются и используются для выполнения интегрированных процедур, связанных как с когнитивными , так и с двигательными навыками , от завязывания шнурков до чтения и управления самолетом. Процедурные воспоминания доступны и используются без необходимости сознательного контроля или внимания.

Процедурная память создается посредством процедурного обучения или повторения сложных действий снова и снова, пока все соответствующие нейронные системы не будут работать вместе, чтобы автоматически производить действия. Неявное процедурное обучение необходимо для развития любого двигательного навыка или когнитивной деятельности.

Разница между процедурной и декларативной системами памяти была впервые исследована и понята с помощью простой семантики . Психологи и философы начали писать о памяти более двух столетий назад. «Механическая память» впервые была отмечена в 1804 году Мэн де Бираном . Уильям Джеймс в своей знаменитой книге «Принципы психологии» (1890 г.) предположил, что существует разница между памятью и привычкой. Когнитивная психология игнорировала влияние обучения на системы памяти в первые годы своего существования, и это сильно ограничивало исследования, проводившиеся в области процедурного обучения до 20 века. [1]На рубеже веков появилось более ясное понимание функций и структур, участвующих в процессах приобретения, хранения и извлечения процедурной памяти.

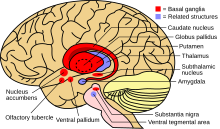

Макдугалл [ кто? ] (1923) впервые провел различие между явной и неявной памятью. В 1970-е годы в литературе по искусственному интеллекту различали процедурное и декларативное знание . Исследования 1970-х годов разделились и перешли к двум направлениям работы: одно было сосредоточено на исследованиях на животных, а другое - на пациентах с амнезией. Первое убедительное экспериментальное свидетельство диссоциации между декларативной памятью («знание что») и недекларативной или процедурной («знание как») памятью было получено Милнером (1962), когда он продемонстрировал, что пациент с тяжелой амнезией Генри Молисон, ранее известный как пациент Х.М., мог освоить навык зрительно-моторной координации (рисование в зеркале) при отсутствии каких-либо воспоминаний о выполнении этого задания ранее. Хотя это открытие указывало на то, что память не состоит из одной системы, расположенной в одном месте мозга, в то время другие соглашались, что двигательные навыки, вероятно, являются особым случаем, представляющим менее когнитивную форму памяти. Однако путем уточнения и улучшения экспериментальных показателей были проведены обширные исследования с использованием пациентов с амнезией с различной локализацией и степенью структурного повреждения. Расширение работы с пациентами с амнезией привело к открытию того, что они могли запоминать и изучать задачи, не связанные с двигательными навыками. Однако у этих результатов были недостатки в том, как они воспринимались, поскольку пациенты с амнезией иногда не соответствовали нормальному уровню производительности и, следовательно,амнезия рассматривалась строго как дефицит памяти. Дальнейшие исследования с пациентами с амнезией обнаружили более обширную область нормально функционирующей памяти для умений и навыков. Например, при выполнении задания на чтение в зеркало пациенты с амнезией показали нормальную производительность, даже если они не могли вспомнить некоторые слова, которые читали. В 1980-х годах многое было открыто об анатомии и физиологии механизмов, задействованных в процедурной памяти. Было установлено, что мозжечок , гиппокамп , неостриатум и базальные ганглии участвуют в задачах приобретения памяти. [2]