| Часть серии по |

| Социология |

|---|

|

|

Коллективные действия относятся к действиям, предпринимаемым группой людей, целью которых является улучшение своего состояния и достижение общей цели. [1] Этот термин имеет формулировки и теории во многих областях социальных наук, включая психологию, социологию, антропологию, политологию и экономику.

Модель социальной идентичности [ править ]

Исследователи Мартин ван Зомерен, Том Постмес и Рассел Спирс провели метаанализ более 180 исследований коллективных действий, пытаясь объединить три доминирующих социально-психологических точки зрения, объясняющих предшествующие условия для этого явления - несправедливость, эффективность и идентичность. [2] В их итоговой обзорной статье 2008 года была предложена интегративная модель социальной идентичности коллективных действий (SIMCA), которая учитывает взаимосвязи между тремя предикторами, а также их способность к прогнозированию коллективных действий. [2] Важное допущение этого подхода состоит в том, что люди склонны реагировать на субъективные состояния неблагоприятного положения, которые могут или не могут проистекать из объективной физической и социальной реальности.

Воспринимаемая несправедливость [ править ]

Изучение коллективных действий через воспринимаемую несправедливость изначально основывалось на теории относительной депривации (RDT) . RDT фокусируется на субъективном состоянии несправедливого ущемления, предполагая, что участие в братских (групповых) социальных сравнениях с другими может привести к чувству относительной депривации, которое способствует коллективным действиям. Считается, что групповые эмоции, возникающие в результате воспринимаемой несправедливости, такие как гнев, мотивируют коллективные действия в попытке исправить состояние несправедливой депривации. [2] Степень, в которой люди реагируют на эту депривацию, включает несколько различных факторов и варьируется от чрезвычайно высокой до чрезвычайно низкой в разных условиях. [3] Результаты метаанализа подтверждают, что последствия несправедливости причинно предсказывают коллективные действия, подчеркивая теоретическую важность этой переменной. [2]

Воспринимаемая эффективность [ править ]

Выходя за рамки RDT, ученые предположили, что помимо чувства несправедливости, люди должны также иметь объективные структурные ресурсы, необходимые для мобилизации изменений посредством социального протеста. Важным психологическим событием стало то, что это исследование вместо этого было направлено на субъективные ожидания и убеждения, что объединенные усилия (коллективные действия) являются жизнеспособным вариантом для достижения групповых целей - это называется воспринимаемой коллективной эффективностью. Эмпирически показано, что коллективная эффективность причинно влияет на коллективные действия ряда групп населения в различных контекстах. [2]

Социальная идентичность [ править ]

Теория социальной идентичности (SIT) предполагает, что люди стремятся достичь и поддерживать позитивную социальную идентичность, связанную с их членством в группах. [4] Там, где членство в группе находится в невыгодном положении (например, низкий статус), SIT подразумевает три переменные в вызове коллективных действий по улучшению условий для группы - проницаемость границ группы, [5] легитимность межгрупповых структур и стабильность этих отношений. Например, когда обездоленные группы воспринимают межгрупповые статусные отношения как незаконные и нестабильные, предсказываются коллективные действия в попытке изменить статусные структуры для улучшения положения обездоленной группы.

Результаты метаанализа также подтверждают, что социальная идентичность причинно предсказывает коллективные действия в различных контекстах. Кроме того, интегрированная SIMCA отводит еще одну важную роль социальной идентичности - психологическому мосту, формирующему коллективную основу, на которой могут зародиться как коллективная эффективность, так и групповая несправедливость. [ необходима цитата ]

Уточнение модели [ править ]

Хотя существует убедительная эмпирическая поддержка причинной важности ключевых теоретических переменных SIMCA для коллективных действий [2], более поздняя литература обращалась к проблеме обратной причинно-следственной связи, находя поддержку связанной, но отличной модели инкапсуляции социальной идентичности в коллективных действиях. (EMSICA). [6] Эта модель предполагает, что воспринимаемая групповая эффективность и воспринимаемая несправедливость обеспечивают основу, на которой возникает социальная идентичность, подчеркивая альтернативный причинный путь к коллективным действиям. Недавние исследования были направлены на интеграцию SIMCA с теорией межгрупповых контактов (см. Cakal, Hewstone, Schwär, & Heath [7]).) и другие расширили SIMCA, объединив исследования морали с литературой о коллективных действиях (обзор см. в van Zomeren, Postmes, & Spears [8] ).

Общественное благо [ править ]

Экономическая теория коллективных действий занимается предоставлением общественных благ (и другого коллективного потребления) посредством сотрудничества двух или более индивидов и влиянием внешних эффектов на групповое поведение. Его чаще называют « Выбор общественности» . М. Олсон «s 1965 Книги Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп , является важным ранним анализом проблем стоимости общественного блага.

Помимо экономики, теория нашла множество приложений в политической науке , социологии , коммуникации , антропологии и защите окружающей среды .

Проблема коллективных действий [ править ]

Термин «проблема коллективных действий» описывает ситуацию, в которой несколько человек получат выгоду от определенного действия, но сопряжены с расходами, поэтому маловероятно, что какой-либо человек может или будет предпринимать и решать ее в одиночку. Тогда идеальное решение - предпринять это как коллективное действие, стоимость которого будет разделена. Ситуации, подобные этой, включают дилемму заключенного, проблему коллективных действий, в которой запрещено общение, проблему безбилетника и трагедию общества , также известную как проблема открытого доступа. [9] Аллегорическая метафора, часто используемая для описания проблемы, - это « звонить кошке ». [10]

Решения проблем коллективных действий включают взаимно обязательные соглашения, государственное регулирование, приватизацию и договоры о гарантиях , также известные как краудактинг. [11]

Эксплуатация великого малым [ править ]

Манкур Олсон утверждал, что индивидуальный рациональный выбор приводит к ситуациям, когда люди с большими ресурсами будут нести более тяжелое бремя в обеспечении общественного блага, чем более бедные. [12] У бедных людей обычно не будет иного выбора, кроме как выбрать стратегию безбилетника , т. Е. Они будут пытаться извлечь выгоду из общественного блага, не участвуя в его обеспечении. Это также может способствовать недопроизводству (неэффективному производству) общественного блага.

Институциональный дизайн [ править ]

Хотя общественные блага часто предоставляются правительствами, это не всегда так. Были изучены различные институциональные конструкции с целью уменьшения совместных неудач. Лучший дизайн для данной ситуации зависит, помимо прочего, от производственных затрат, функции полезности и совместных эффектов. Вот лишь несколько примеров:

Совместные продукты [ править ]

Модель совместного продукта анализирует совместный эффект соединения частного блага с общественным благом. Например, налоговый вычет (частное благо) может быть привязан к пожертвованию на благотворительность (общественное благо).

Можно показать, что предоставление общественного блага увеличивается, когда оно связано с частным благом, до тех пор, пока частное благо обеспечивается монополией (в противном случае частный товар предоставлялся бы конкурентами без связи с общественным благом).

Клубы [ править ]

Некоторые институциональные конструкции, например права интеллектуальной собственности , могут вводить механизм исключения и искусственно превращать чистое общественное благо в нечистое общественное благо.

Если затраты на механизм исключения не превышают выгоды от сотрудничества , могут возникнуть клубы. Джеймс М. Бьюкенен в своей основополагающей статье показал, что клубы могут быть эффективной альтернативой государственному вмешательству. [13]

Нация может рассматриваться как клуб, члены которого являются ее гражданами. Тогда правительство будет менеджером этого клуба.

Федеративная структура [ править ]

В некоторых случаях теория показывает, что сотрудничество возникает спонтанно в небольших группах, а не в больших (см., Например , число Данбара ). Это объясняет, почему профсоюзы или благотворительные организации часто имеют федеративную структуру.

В философии [ править ]

С конца 20 века философы-аналитики изучают природу коллективных действий в смысле совместных действий, например, когда люди вместе красят дом, вместе гуляют или вместе разыгрывают пассовую пьесу. Эти конкретные примеры были центральными для трех философов, которые внесли хорошо известный вклад в эту литературу: Майкла Братмана , Маргарет Гилберт и Джона Сёрла соответственно.

В ( Гилберт 1989) и последующие статьи и главы книг, в том числе Гилберт (2006, глава 7), который приводит доводы в пользу теории коллективных действий, согласно которой они основываются на особом виде межличностных обязательств, которые Гилберт называет «совместными обязательствами». Совместное обязательство в понимании Гилберта - это не набор личных обязательств, независимо созданных каждым из участников, как когда каждый принимает личное решение что-то делать. Скорее, это единое обязательство, в создание которого каждый участник вносит свой вклад. Предположим, что один человек говорит: «Может, пойдем гулять?». а другой говорит: «Да, давайте». Гилберт предлагает, чтобы в результате этого обмена стороны вместе взяли на себя обязательство отправиться на прогулку,и, таким образом, они обязаны друг другу действовать так, как если бы они были частью одного гуляющего человека. Совместные обязательства могут создаваться менее явно и с помощью более длительных по времени процессов. По мнению Гилберта, одним из достоинств совместной приверженности коллективных действий является то, что он объясняет тот факт, что, например, те, кто вместе гуляют, понимают, что каждый из них может требовать корректирующих действий от другого. если он или она действует таким образом, который отрицательно влияет на завершение прогулки. В (понимают, что каждый из них может требовать корректирующих действий от другого, если он или она действует таким образом, который отрицательно влияет на завершение их прогулки. В (понимают, что каждый из них может требовать корректирующих действий от другого, если он или она действует таким образом, который отрицательно влияет на завершение их прогулки. В (Gilbert 2006a ) она обсуждает уместность совместной приверженности коллективным действиям в смысле теории рационального выбора.

В Searle (1990) Сирл утверждает, что в основе коллективного действия лежит присутствие в сознании каждого участника «мы-намерения». Сирл не дает отчета о мы-намерениях или, как он также выражается, « коллективной интенциональности », но настаивает на том, что они отличны от «я-намерений», которые оживляют действия людей, действующих в одиночку.

В Bratman (1993) Братман предположил, что, грубо говоря, два человека «разделяют намерение» покрасить дом вместе, когда каждый намеревается, что дом окрашен в силу активности каждого, а также намеревается, что он так окрашен в силу намерение каждого, что это так нарисовано. То, что эти условия выполняются, также должно быть «общеизвестным» участникам.

Обсуждения в этой области продолжают расширяться и повлияли на дискуссии в других дисциплинах, включая антропологию, психологию развития и экономику. Один общий вопрос заключается в том, нужно ли мыслить в терминах, выходящих за рамки личных намерений отдельных людей, чтобы должным образом охарактеризовать то, что значит действовать вместе. Рассказ Братмана не выходит за рамки таких личных намерений. Отчет Гилберта с его призывом к совместным обязательствам выходит за их рамки. Так же обстоит дело и с описанием Сирла с его ссылкой на коллективную интенциональность . Вопрос о том, следует ли и как следует учитывать наличие взаимных обязательств при наличии коллективного намерения, является еще одним из вопросов в этой области исследования.

Спонтанный консенсус [ править ]

В дополнение к психологическим механизмам коллективного действия, объясненным моделью социальной идентичности , исследователи разработали социологические модели того, почему существует коллективное действие, и изучили, при каких условиях возникает коллективное действие. [14] В этом социальном измерении частным случаем общей проблемы коллективных действий является проблема коллективного соглашения: как группа агентов (люди, животные, роботы и т. Д.) Достигают консенсуса в отношении решения или веры в отсутствие центральная организация? Общие примеры можно найти в таких разнообразных областях, как биология ( стайки , стайлинг и обучение , а также общее коллективное поведение животных ), экономика ( пузыри фондового рынка) и социологии ( социальные условности и нормы ) среди других.

Консенсус отличается от проблемы коллективных действий тем, что часто не существует явной цели, выгоды или стоимости действия, а скорее касается социального равновесия вовлеченных индивидов (и их убеждений). И его можно считать спонтанным, когда он возникает без наличия централизованного института среди корыстных людей. [15]

Размеры [ править ]

Спонтанный консенсус можно рассматривать по 4 измерениям, включая социальную структуру людей, участвующих (локальные или глобальные) в консенсусе, а также процессы (конкурентные или кооперативные), участвующие в достижении консенсуса: [14]

- Конкурентоспособный

- Кооператив

- Местный

- Глобальный

Соревнование против кооператива [ править ]

Основные процессы спонтанного консенсуса можно рассматривать либо как сотрудничество между людьми, пытающимися координировать себя посредством своих взаимодействий, либо как соревнование между альтернативами или вариантами, которые необходимо принять. [14] В зависимости от динамики вовлеченных лиц, а также контекста альтернатив, рассматриваемых для достижения консенсуса, процесс может быть полностью совместным, полностью конкурентным или сочетанием обоих.

Локальный против глобального [ править ]

Различие между локальным и глобальным консенсусом можно рассматривать с точки зрения социальной структуры, лежащей в основе сети людей, участвующих в процессе достижения консенсуса. Локальный консенсус возникает, когда есть согласие между группами соседних узлов, в то время как глобальный консенсус относится к состоянию, в котором большая часть населения достигла соглашения. [14] Как и почему достигается консенсус, зависит как от структуры социальной сети людей, так и от наличия (или отсутствия) централизованных институтов .

Механизмы равновесия [ править ]

Существует множество механизмов (социальных и психологических), которые лежат в основе процесса достижения консенсуса. [14] Они использовались как для объяснения возникновения спонтанного консенсуса, так и для понимания того, как способствовать равновесию между людьми, и могут быть сгруппированы в соответствии с их ролью в этом процессе.

- Содействие равновесию

- Связь [16]

- Наказание девиантов [17]

- Положительные результаты [18]

- Смещение соответствия [19]

- Выбор альтернатив

- Логическое отражение [20]

- Психологические и общие предубеждения [18]

- Шанс (когда все альтернативы эквивалентны) [21]

Методы и приемы [ править ]

Из-за междисциплинарного характера обоих механизмов, а также применения спонтанного консенсуса, было разработано множество методов для изучения возникновения и эволюции спонтанного сотрудничества. Двумя наиболее широко используемыми являются теория игр и анализ социальных сетей .

Теория игр [ править ]

Традиционно теория игр использовалась для изучения игр с нулевой суммой, но была распространена на множество различных типов игр . Для изучения спонтанного консенсуса важны кооперативные и некооперативные игры. Поскольку консенсус должен быть достигнут без присутствия какого-либо внешнего авторитетного института, чтобы он считался спонтанным , некооперативные игры и равновесие по Нэшу были доминирующей парадигмой, для которой следовало изучить его возникновение.

В контексте некооперативных игр консенсус - это формальное равновесие по Нэшу, к которому стремятся все игроки посредством самодостаточных союзов или соглашений.

Анализ социальных сетей [ править ]

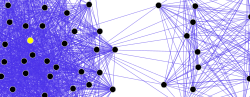

Альтернативный подход к изучению возникновения спонтанного консенсуса - который позволяет избежать многих неестественных или чрезмерно ограниченных предположений теоретико-игровых моделей - это использование сетевых методов и анализа социальных сетей (SNA). Эти модели SNA теоретически основаны на коммуникационном механизме [16] содействия консенсусу и описывают его возникновение через процессы распространения информации в сети ( поведенческое заражение). Посредством распространения влияния (и идей) между агентами, участвующими в консенсусе, может возникнуть локальный и глобальный консенсус, если агенты в сети достигнут общего состояния равновесия. Используя эту модель консенсуса, исследователи показали, что влияние местных коллег можно использовать для достижения глобального консенсуса и сотрудничества во всей сети. [22] Хотя эта модель консенсуса и сотрудничества оказалась успешной в определенных контекстах, исследования показывают, что общение и социальное влияние не могут быть полностью охвачены простыми моделями заражения [23], и поэтому модель консенсуса, основанная на чистом заражении, может иметь пределы.

См. Также [ править ]

- Коллективные действия по борьбе с коррупцией

- Совместная инновационная сеть

- Коллективный разум

- Коллективная интенциональность

- Ресурс общего имущества

- Конституционная экономика

- Координация хорошая

- Проблема безбилетника

- Групповое действие (социология)

- Массовое сотрудничество

- равновесие по Нэшу

- Парето эффективность

- Полители

- Дилемма заключенного

- Частно-коллективная модель инноваций

- Общественное благо

- Социальный факт

- Трагедия общественного достояния

- Трагедия антикоммонов

Сноски [ править ]

- ^ «Проблема коллективных действий - коллективные действия» . Британская энциклопедия .

- ^ a b c d e f van Zomeren, M .; Постмес, Т .; Спирс, Р. (2008). «На пути к интегративной модели социальной идентичности коллективных действий: количественный исследовательский синтез трех социально-психологических перспектив». Психологический бюллетень . 134 (4): 504–535. CiteSeerX 10.1.1.576.5638 . DOI : 10.1037 / 0033-2909.134.4.504 . PMID 18605818 .

- ^ Остром, Элинор (2000). «Коллективные действия и эволюция социальных норм» (PDF) . Журнал экономических перспектив . 14 (3): 137–158. DOI : 10,1257 / jep.14.3.137 . ЛВП : 10535/5683 .

- ^ Tajfel, H .; Тернер, JC (1979). "Интегративная теория межгруппового конфликта. В WG Austin & S. Worchel (ред.)". Социальная психология межгрупповых отношений : 33–47.

- ^ Стивен С. Райт; Дональд М. Тейлор; Фатхали М. Могхаддам (июнь 1990 г.). «Реагирование на членство в неблагополучной группе: от принятия к коллективному протесту» . Журнал личности и социальной психологии . 58 (6): 994–1003. DOI : 10.1037 / 0022-3514.58.6.994 .

- ^ Томас, EF; Mavor, KI; МакГарти, К. (2011). «Социальная идентичность облегчает и инкапсулирует конструкции, относящиеся к действию: тест модели коллективного действия социальной идентичности». Групповые процессы и межгрупповые отношения . 15 (1): 75–88. DOI : 10.1177 / 1368430211413619 . ЛВП : 1885/66105 . S2CID 53577195 .

- ^ Cakal, H .; Hewstone, M .; Schwär, G .; Хит, А. (2011). «Исследование модели социальной идентичности коллективных действий и« успокаивающего »эффекта межгруппового контакта среди чернокожих и белых студентов в Южной Африке». Британский журнал социальной психологии . 50 (4): 606–627. DOI : 10.1111 / j.2044-8309.2011.02075.x . PMID 22122025 .

- ^ van Zomeren, M .; Постмес, Т .; Спирс, Р. (2012). «О коллективных последствиях убеждения: интеграция морального убеждения с моделью коллективных действий социальной идентичности». Британский журнал социальной психологии . 51 (1): 52–71. DOI : 10.1111 / j.2044-8309.2010.02000.x . PMID 22435846 . S2CID 44659756 .

- ^ Агар, Джесси. «Трагедия общин │ проблема открытого доступа» . Youtube . Это место (канал на YouTube) . Проверено 9 июня 2015 года .

- ^ Даудинг, Кейт (1996). Мощность . Университет Миннесоты Press. стр.31 и след . ISBN 978-0-8166-2941-1.

- ^ ван ден Аккер, Рон. «Краудактинг» . YouTube . Bord & Stift . Проверено 7 сентября 2016 года .

- ^ Олсон, Манкур (1965). «Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп». Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. Cite journal requires

|journal=(help) - ^ Бьюкенен, Джеймс М. (1965). «Экономическая теория клубов». Economica . 32 (125): 1–14. DOI : 10.2307 / 2552442 . JSTOR 2552442 .

- ^ а б в г д Барончелли, Андреа (2018). «Возникновение консенсуса» . Королевское общество «Открытая наука» . 5 (2): 172189. arXiv : 1704.07767 . Bibcode : 2018RSOS .... 572189B . DOI : 10,1098 / rsos.172189 . PMC 5830794 . PMID 29515905 .

- ^ Сагден, Роберт (1989). «Спонтанный порядок» . Журнал экономических перспектив . 3 (4): 85–97. DOI : 10,1257 / jep.3.4.85 .

- ^ а б Гаррод, Саймон; Доэрти, Гвинет (1994). «Разговор, координация и соглашение: эмпирическое исследование того, как группы устанавливают лингвистические соглашения». Познание . 53 (3): 181–215. DOI : 10.1016 / 0010-0277 (94) 90048-5 . PMID 7842633 . S2CID 26766644 .

- ^ Бойд, Роберт; Ричерсон, Питер (1992). «Наказание позволяет развивать сотрудничество (или что-либо еще) в больших группах» . Этология и социобиология . 13 (3): 171–195. DOI : 10.1016 / 0162-3095 (92) 90032-Y .

- ^ a b Шеллинг, Томас (1960). Стратегия конфликта . Издательство Гарвардского университета. ISBN 9780674840317.

- ^ Аш, Соломон (1955). «Мнения и социальное давление» . В Аронсоне, Эллиоте (ред.). Чтения о социальном животном . Макмиллан. С. 17–26 . ISBN 9780716759669.

- ^ Харшани, Джон; Селтен, Рейнхард (1988). Общая теория равновесного выбора в играх . Книги MIT Press. п. 1. ISBN 9780262582384.

- ^ Янг, Х. Пейтон (1996). «Экономика условностей». Журнал экономических перспектив . 10 (2): 105–122. DOI : 10,1257 / jep.10.2.105 . JSTOR 2138484 . S2CID 155064244 .

- ^ Мани, Анкур; Рахван, Ияд; Пентланд, Алекс (2013). «Стимулирование давления со стороны сверстников для развития сотрудничества» . Научные отчеты . 3 (1735): 1735. Bibcode : 2013NatSR ... 3E1735M . DOI : 10.1038 / srep01735 . PMC 3636514 . PMID 23619166 .

- ^ Alshamsi, Aamena; Pianesi, Fabio; Lepri, Bruno; Pentland, Alex; Rahwan, Iyad (2015). "Beyond Contagion: Reality Mining Reveals Complex Patterns of Social Influence". PLOS ONE. 10 (8): e0135740. arXiv:1507.04192. Bibcode:2015PLoSO..1035740A. doi:10.1371/journal.pone.0135740. PMC 4551670. PMID 26313449.

Bibliography[edit]

| Library resources about Collective action |

|

- Bratman, Michael (October 1993). "Shared intention". Ethics. 104 (1): 97–113. doi:10.1086/293577. JSTOR 2381695. S2CID 222814811.

- Dolata, Ulrich; Schrape, Jan-Felix (2015). "Masses, Crowds, Communities, Movements: Collective Action in the Internet Age". Social Movement Studies. 15: 1–18. doi:10.1080/14742837.2015.1055722. S2CID 141985609.

- Dolata, Ulrich; Schrape, Jan-Felix (2018). Collectivity and Power on the Internet. A Sociological Perspective. London Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-78414-4. ISBN 9783319784137.

- Gilbert, Margaret (1989). On social facts. London New York: Routledge. ISBN 9780415024440.

- Gilbert, Margaret (2006a). "Rationality in Collective Action". Philosophy of the Social Sciences. 36 (1): 3–17. doi:10.1177/0048393105284167. S2CID 144590512.

- Gilbert, Margaret (2006). A theory of political obligation : membership, commitment, and the bonds of society. Oxford Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press. ISBN 9780199274956.

- Hardin, Russell (1982). Collective action. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 9780801828195.

- Meinzen-Dick, Ruth Suseela; di Gregorio, Monica, eds. (2004). Collective action and property rights for sustainable development. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. 2020 Focus No. 11. Pdf.

- Olson, Mancur (1965). The logic of collective action: public goods and the theory of groups. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674537514.

- Ostrom, Elinor (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521405997.

- Searle, John R. (2002), "Collective intentions and actions", in Searle, John R. (ed.), Consciousness and language, New York: Cambridge University Press, pp. 90–105, ISBN 9780521597449.

- van Winden, Frans (December 2015). "Political economy with affect: on the role of emotions and relationships in political economics". European Journal of Political Economy. 40 (B): 298–311. doi:10.1016/j.ejpoleco.2015.05.005.

External links[edit]

| Scholia has a topic profile for Collective action. |